六本木と銀座で開催されている書展を見学し静謐な世界に浸りました。

老舗和菓子店「虎屋」東京ミッドタウン店で開催中の企画展、とらやの筆「古郡達郎の書」。

古郡(ふるごおり)先生は、私が所属している書道協会の元理事で、虎屋の商品パッケージの菓銘を全て揮毫されています。

「夜の梅」、「おもかげ」、「新緑」など、流麗な菓銘を記憶されている方も多くいらっしゃる事でしょう。

この日は、広島から遊びに来ていた高校時代からの親友と共に訪れました。

広島県は書道が盛んで熊野筆の産地としても有名ですが、彼女の亡くなったおじいさまも書家。

友人も書道を続けていて、書に関する相談に乗ってくれるのはもちろん、たまに会うと気分は一気に学生時代に戻ります。

さて、洗練が集約されたようなミッドタウンのショップの中でもひときわ美しい虎屋のたたずまい。

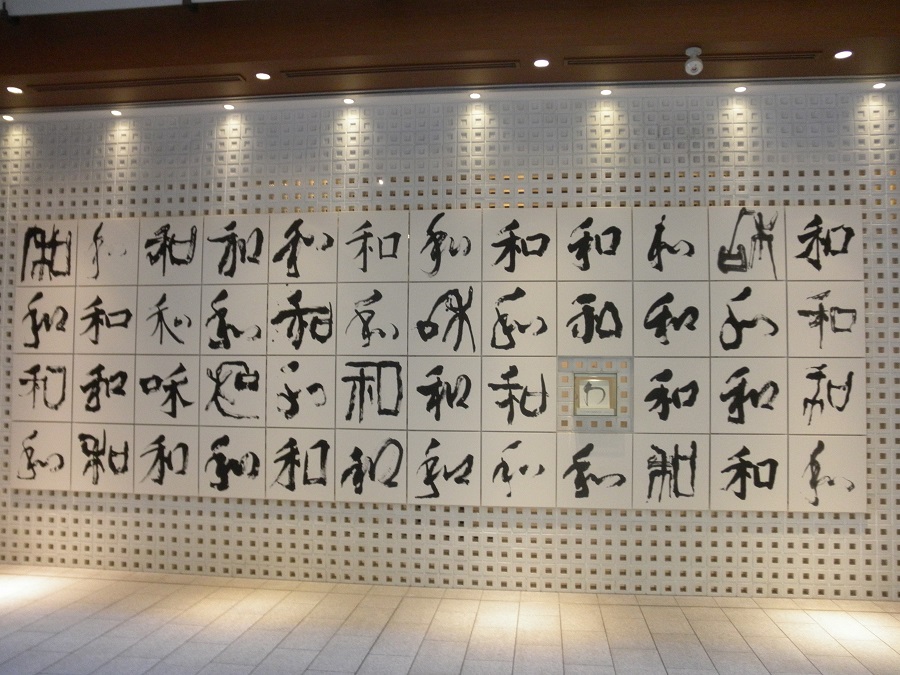

その正面の壁面に展示された、48の書体で書かれた「和」の作品は圧巻でした。

姿の違うそれぞれの「和」から、強さや優しさ、誠実さ、情熱など秘めたエネルギーが放出されて身体中に伝わってくるようです。

作品の前でしばらく動けませんでした。

店内には迫力の大字作品も。

私も、商品名や看板などを書かせていただくことがあります。

先生の足元にも及ばないながらも一歩でも近づけるよう、託された品や言葉を体現する書を書くためにいろんな方向から学び続けたいと意欲を新たに致しました。

「とらやの筆」は、3月18日(月)まで。

そして、春の陽気の銀座の週末は歩行者天国でした。

松屋銀座店にて、現代かな書の大家で文化勲章受賞者「杉岡華邨展」が11日(月)まで開催中です。

杉岡華邨先生は生涯を通じてかな書の本流を歩まれ、2012年3月3日に99歳まであと3日という98歳で亡くなる直前まで現役作家として、強い創作意欲をもって作品を発表し続けられました。

開催に合わせて開かれた、杉岡華邨先生門下、臨池会門人13名によるかな書作品展「寧楽書展」には、前述の書道協会会長の高木厚人先生、並びに役員の先生方2名の作品も出品されています。

この日は、神田書学院で共に学んだご縁で、公私にわたり仲良くさせていただいている細井翠櫻先生と銀座で待ち合わせして楽しく見学。

翠櫻先生は、西荻窪のご自宅の教室と川崎のカルチャースクールでも指導されていて、書のことはもちろんプライベートでも親しい尊敬する先輩です。お目にかかると時間を忘れ話題が尽きません。

さて、 杉岡華邨展。

綿密な展示構成のもと、目を見張るばかりの多彩な表現をされている100点余りのかなの作品群。

どっぷりと魅了されながら廻った展覧会の最終地点に、ひとひらの紙片がガラスケースに守られて展示されていました。

撮影禁止だっため写真を掲載出来ませんが、変体仮名交じりで書かれた薄い筆跡の乱れた文字を目を凝らして読むと、こう書かれていました。

一旦辞するにあたり 誠に感謝します

永らくお世話になりました

有難く存じました

(華邨氏が和子夫人に残した感謝の言葉。昨年2月に肺炎で緊急入院する2日前、自宅で、妻には知らせず自ら鉛筆を取り、手近にあった掛け紙に書いたもの。葬儀の後に発見された。)

和子夫人は高校教師をしていた42歳の時にお見合いをし、後添えとして23歳も年上の杉岡先生のもとに嫁がれました。

時代のトップランナーとして、亡くなる直前まで現役を貫いた書家は昔気質、生前に妻に感謝の言葉などかけたことはなかったそうです。

亡くなるほんの3週間前に書き残したこの言葉。

「一旦辞する」とは、この世ではもう会えなくなるけれど天国でまた会いたいということでしょうか。

麗しい夫婦愛、そしてなんと美しい日本語でしょう。

和子夫人の返句がそっと添えられていました。

辞去の文字 見つつ涙や 春の星

-

2024.07.207月20日 書は文字を書くのではなく言葉を書くもの

-

2024.07.107月10日 中学生・高校生の活躍

-

2024.06.306月30日 夏の予感

-

2024.06.206月20日 父の日ギフト

-

2024.06.106月10日 久しぶりの帰省

-

2024.05.305月30日 MIKAKO個展「前進」出展 最終回

-

2024.05.205月20日 MIKAKO個展「前進」出展 vol.2

-

2024.05.105月10日 MIKAKO個展「前進」出展 vol.1

-

2024.04.304月30日 MIKAKO個展「前進」明日スタート

-

2024.04.204月20日 前進するために

-

2024.04.104月10日 新たな書の世界

-

2024.03.303月30日 むつみ会館桜まつり2024

-

2024.03.203月20日 週末は桜まつり

-

2024.03.103月10日 有終の美を

-

2024.03.013月1日 春の訪れ

-

2024.02.202月20日 旅でリセット

-

2024.02.102月10日 岬涯書院 書き初め展

-

2024.01.301月30日 春遠からじ

-

2024.01.201月20日 昇り龍のように

-

2024.01.101月10日 2024年もよろしくお願い致します

-

2023.12.3012月30日 2023年ありがとうございました

-

2023.12.2012月20日 いつも通りのありがたさ

-

2023.12.1012月10日 師走の銀座にて

-

2023.11.3011月30日 ママ100まつり

-

2023.11.2011月20日 舞台の書道協力

-

2023.11.1011月10日 第8回全国折り句コンテスト

-

2023.10.3010月30日 ご縁を繋ぐ

-

2023.10.2010月20日 秋の書道教室

-

2023.10.1010月10日 座☆吉祥天女 第19回公演『むかしも今も』

-

2023.09.309月30日 第107回書教展

-

2023.09.209月20日 丹精を込めた折り句

-

2023.09.109月10日 秋のはじめに

-

2023.08.308月30日 夏休み写真日記 vol.2

-

2023.08.23ひとひらの写真帖 vol.35

-

2023.08.208月20日 夏休み写真日記 vol.1

-

2023.08.108月10日 HP開設11周年

-

2023.08.01ひとひらの写真帖 vol.34

-

2023.07.307月30日 真夏の遥水書道院

-

2023.07.207月20日 もう夏バテに

-

2023.07.107月10日 小さな発見

-

2023.07.04ひとひらの写真帖 vol.33

-

2023.06.306月30日 七夕の願いごと

-

2023.06.206月20日 競書誌の学習

-

2023.06.106月10日 幸せな日々でありますように

-

2023.05.305月30日 マスクなしの笑顔

-

2023.05.205月20日 母の日で書

-

2023.05.105月10日 故郷の優しい風 vol.2

-

2023.04.304月30日 2023年度生徒募集について

-

2023.04.204月20日 教室が生まれ変わります

-

2023.04.14ひとひらの写真帖 vol.32

-

2023.04.104月10日 むつみ会館桜まつり2023

-

2023.03.303月30日 春のイベント

-

2023.03.203月20日 出会いと別れの季節

-

2023.03.103月10日 年度末に思うこと

-

2023.03.013月1日 春の足音

-

2023.02.202月20日 新春展覧会巡り 最終回

-

2023.02.16ひとひらの写真帖 vol.31

-

2023.02.102月10日 新春展覧会巡り vol.2

-

2023.01.301月30日 新春展覧会巡り vol.1

-

2023.01.201月20日 干支の一文字書

-

2023.01.101月10日 書初め教室

-

2023.01.02ひとひらの写真帖 vol.30

-

2022.12.3012月30日 2022年を振り返って vol.2

-

2022.12.2012月20日 2022年を振り返って vol.1

-

2022.12.1012月10日 日常を楽しむ心

-

2022.11.3011月30日 健康第一

-

2022.11.22ひとひらの写真帖 vol.29

-

2022.11.2011月20日 幸せの原動力

-

2022.11.11ひとひらの写真帖 vol.28

-

2022.11.1011月10日 MAKKS

-

2022.10.3010月30日 書道教室22周年

-

2022.10.2010月20日 開放空間@下北沢reload

-

2022.10.16ひとひらの写真帖 vol.27

-

2022.10.1010月10日 天空の表彰式

-

2022.10.01ひとひらの写真帖 vol.26

-

2022.09.309月30日 詩文で伝える心

-

2022.09.209月20日 展覧会ウィーク

-

2022.09.109月10日 美術館で心の旅

-

2022.08.308月30日 折り句で目指すもの

-

2022.08.208月20日 MIKAKO個展「はぐくむ」vol.3最終回

-

2022.08.15ひとひらの写真帖 vol.25

-

2022.08.108月10日 MIKAKO個展「はぐくむ」vol.2

-

2022.07.307月30日 MIKAKO個展「はぐくむ」

-

2022.07.207月20日 あいのうた

-

2022.07.107月10日 HP開設10周年

-

2022.06.306月30日 短冊に夢をのせて

-

2022.06.206月20日 父の日に伝えたいこと

-

2022.06.106月10日 2022折り句始まりました

-

2022.05.305月30日 人生の航海に

-

2022.05.205月20日 習字から書道へ

-

2022.05.105月10日 最後は母の日のGW

-

2022.04.304月30日 楽しんで続けよう

-

2022.04.204月20日 春から初夏へ

-

2022.04.104月10日 生徒募集について

-

2022.03.303月30日 桜花爛漫

-

2022.03.203月20日 平和への祈り

-

2022.03.103月10日 第3回web折り句展 vol.4最終回

-

2022.03.013月1日 第3回web折り句展 vol.3

-

2022.02.202月20日 第3回web折り句展 vol.2

-

2022.02.102月10日 第3回web折り句展 vol.1

-

2022.01.301月30日 新春の書展散歩

-

2022.01.201月20日 福を呼ぶ書

-

2022.01.101月10日 2022年スタート

-

2021.12.302021年12月30日 皆さまよいお年を

-

2021.12.2012月20日 今週はおけいこ納め

-

2021.12.1012月10日 年末番外編

-

2021.11.3011月30日 十二支の年賀状

-

2021.11.2011月20日 11月の書道教室

-

2021.11.1011月10日 書道教室21周年と岩国

-

2021.10.3010月30日 全国折り句コンテスト入選作品展

-

2021.10.2010月20日 未来を照らす光

-

2021.10.1010月10日 座☆吉祥天女『おたふく物語』

-

2021.09.309月30日 第105回 創立90周年記念書教展

-

2021.09.209月25日 Viva!折り句コンテスト

-

2021.09.109月10日 芸術の秋

-

2021.08.308月30日 9月からの書道教室

-

2021.08.208月20日 座☆吉祥天女公演『おたふく物語』

-

2021.08.102021年8月10日 心を育てる折り句

-

2021.07.307月30日 HP開設9周年

-

2021.07.207月20日 いろいろな出逢い

-

2021.07.107月10日 書くことで繋がる

-

2021.06.306月30日 素敵な七夕になりますように

-

2021.06.206月20日 Happy Father´s Day

-

2021.06.106月10日 第39回 日本詩文書作家協会展

-

2021.05.305月30日 書くよろこび

-

2021.05.205月20日 2021年度生徒募集について

-

2021.05.105月10日 おうち時間

-

2021.04.304月30日 誕生日を前にして

-

2021.04.204月20日 過去と未来を結ぶ春

-

2021.04.104月10日 桜の季節 岩国編

-

2021.03.303月30日 桜の季節 vol.2

-

2021.03.203月20日 桜の季節

-

2021.03.103月10日 第2回web折り句展御礼

-

2021.03.013月1日 web折り句展3月3日公開

-

2021.02.202月20日 春に向かって

-

2021.02.102月10日 思い出と共に

-

2021.01.301月30日 KOREMADEの高木厚人展

-

2021.01.201月20日 心を込める書初め

-

2021.01.101月10日 希望を胸に平穏な一年を

-

2020.12.3012月30日 変化の年に気づいたこと

-

2020.12.2012月20日 コロナ渦中の年の瀬

-

2020.12.1012月10日 書初めシーズン

-

2020.11.3011月30日 第5回全国折り句コンテスト展示会

-

2020.11.2011月20日 多摩の里山散歩

-

2020.11.1011月10日 書道教室20周年

-

2020.10.3010月30日 伊香保旅行記

-

2020.10.2010月20日 オンラインで心を繋ぐ

-

2020.10.1010月10日 秋到来

-

2020.09.309月30日 これから

-

2020.09.209月20日 書道教室新規募集について

-

2020.09.109月10日 家族の絆

-

2020.08.308月30日 上を向いて歩こう

-

2020.08.208月20日 夏が来れば思い出す

-

2020.08.108月10日 特別な夏

-

2020.07.307月30日 HP開設8周年

-

2020.07.207月20日 とにかく生きてゆこう

-

2020.07.107月10日 心を育てる

-

2020.06.306月30日 七夕の願いごと

-

2020.06.206月20日 さあ、これから

-

2020.06.106月10日 おうちでイリュージョン

-

2020.05.305月30日 今、届けたいメッセージ

-

2020.05.205月20日 書道を楽しむ

-

2020.05.105月10日 web折り句展 御礼

-

2020.04.304月30日 折り句web展覧会に向けて

-

2020.04.204月20日 収束の日を信じて

-

2020.04.104月10日 願い祈る

-

2020.03.303月30日 特別な京都

-

2020.03.203月20日 教室を開くという選択

-

2020.03.103月10日 春を告げる桜

-

2020.03.013月1日 今出来ること

-

2020.02.202月20日 西新宿散歩

-

2020.02.102月10日 縁は求めざるには生ぜず

-

2020.01.301月30日 新春の書道展

-

2020.01.201月20日 一年の始まりは書き初めから

-

2020.01.101月10日 新春の風景

-

2019.12.3012月30日 今年を振り返って vol.2

-

2019.12.2012月20日 今年を振り返って

-

2019.12.1012月10日 しもたかフィル年末第九公演

-

2019.11.3011月30日 第4回全国折り句コンテスト表彰式

-

2019.11.2011月20日 書道教室20年目に

-

2019.11.1011月10日 第5回 岩国架け橋会 in 東京

-

2019.10.3010月30日 空を見上げて

-

2019.10.2010月20日 秋の到来

-

2019.10.1010月10日 故郷の優しい風

-

2019.09.309月30日 心を伝える書

-

2019.09.209月20日 実りの秋

-

2019.09.109月10日 第104回書教展《奨励賞》受賞

-

2019.08.308月30日 夏休みの写真日記 最終回

-

2019.08.208月20日 夏休みの写真日記 vol.2

-

2019.08.108月10日 夏休みの写真日記

-

2019.07.307月30日 HP開設7周年

-

2019.07.207月20日 『折り句』始まりました

-

2019.07.107月10日 2019年後半に向けて

-

2019.06.306月30日 七夕短冊教室2019

-

2019.06.206月20日 筆文字トートバック

-

2019.06.106月10日 梅雨の合間に

-

2019.05.305月30日 「楽しい」から広がる世界

-

2019.05.205月20日 風薫る五月に

-

2019.05.105月10日 令和を歩む

-

2019.04.304月30日 時代と共に

-

2019.04.204月20日 令和に向けて

-

2019.04.104月10日 桜まつり御礼

-

2019.03.303月30日 むつみ会館桜まつり

-

2019.03.203月20日 南の島へ vol.2

-

2019.03.103月10日 南の島へ

-

2019.03.013月1日 平和と命の大切さ

-

2019.02.202月20日 春を告げるもの

-

2019.02.102月10日 生徒募集について

-

2019.01.301月30日 もうすぐ立春

-

2019.01.201月20日 今年も「楽しい」から始めよう

-

2019.01.101月10日 2019年新年のご挨拶

-

2018.12.3012月30日 年末詣

-

2018.12.2012月20日 2018年末模様

-

2018.12.1012月10日 歳末の候

-

2018.11.3011月30日 師走に心の安らぎを

-

2018.11.2011月20日 受け継がれる日本の心

-

2018.11.1011月10日 実りの秋

-

2018.10.3010月30日 時代が求める書道教室へ

-

2018.10.2010月20日 秋の空を見上げて

-

2018.10.1010月10日 秋の上野公園

-

2018.09.309月30日 幸せを感じる折り句

-

2018.09.209月20日 自分の心で書く vol.2

-

2018.09.109月10日 自分の心で書く

-

2018.08.308月30日 八月の空へ vol.2

-

2018.08.208月20日 八月の空へ

-

2018.08.108月10日 サイト開設6周年

-

2018.07.307月30日 夏休みは筆文字ミニうちわ

-

2018.07.207月20日 故郷を遠く離れて vol.2

-

2018.07.107月10日 故郷を遠く離れて

-

2018.06.306月30日 七夕短冊制作2018

-

2018.06.206月20日 情熱の筆文字Tシャツ vol.2

-

2018.06.106月10日 情熱の筆文字Tシャツ

-

2018.05.305月30日 感性を高めるために

-

2018.05.205月20日 新世界への扉をひらく

-

2018.05.105月10日 母の日に伝えたいこと

-

2018.04.304月30日 書の原点は言葉

-

2018.04.204月20日 春のめぐり逢い

-

2018.04.104月10日 むつみ会館開館5周年記念『桜まつり』

-

2018.03.303月30日 春爛漫

-

2018.03.203月20日 色あせない記憶

-

2018.03.103月10日 輝く未来のために

-

2018.03.013月1日 習字から書道へ

-

2018.02.202月20日 見えるもの 見えないもの

-

2018.02.102月10日 ぶらり岩国散歩

-

2018.01.301月30日 春待ち遠しい季節に

-

2018.01.201月20日 「楽しい」からはじめよう

-

2018.01.101月10日 新春のご挨拶

-

2017.12.3012月30日 冬休み書初め教室

-

2017.12.2012月20日 年の瀬に想う

-

2017.12.1012月10日 ブログ開始5周年

-

2017.11.3011月30日 伝えたいもの

-

2017.11.2011月20日 東京下町散歩

-

2017.11.1011月10日 未来への架け橋

-

2017.10.3010月30日 読書の秋 音楽の秋

-

2017.10.2010月20日 父を偲ぶ

-

2017.10.1010月10日 志を学ぶ

-

2017.09.309月30日 秋の初めに

-

2017.09.209月20日 想いを託す書

-

2017.09.109月10日 お勤め帰りの書道

-

2017.08.308月30日 夏の仙台

-

2017.08.208月20日 岩国よいとこ

-

2017.08.108月10日 楽しい夏休みを

-

2017.07.307月30日 咲いた花見て喜ぶならば 咲かせた根元の恩を知れ

-

2017.07.207月20日 夏の書の冒険

-

2017.07.107月10日 サイト開設5周年

-

2017.06.306月30日 七夕の夜に願いを込めて

-

2017.06.206月20日 地域で育む子供の未来

-

2017.06.106月10日 ひとことの優しさ

-

2017.05.305月30日 これからの書道教室

-

2017.05.205月20日 人とつながる書道

-

2017.05.105月10日 笑顔広がるGW

-

2017.04.304月30日 お手本のない作品展~後編~

-

2017.04.204月20日 お手本のない作品展~前編~

-

2017.04.104月10日 縁ありて花開き 恩ありて実を結ぶ

-

2017.03.303月30日 春の桜旅

-

2017.03.203月20日 贈る言葉

-

2017.03.103月10日 音屋の風呂屋 ~酉年の冬~

-

2017.03.013月1日 彩りの書

-

2017.02.202月20日 気持ちを伝える書

-

2017.02.102月10日 寒い中にみつける暖かさ

-

2017.01.301月30日 そこからみえてくるもの

-

2017.01.201月20日 『今年の漢字』を書初め

-

2017.01.101月10日 心に残る酉年の年賀状

-

2016.12.3012月30日 冬休みの書初め

-

2016.12.2012月20日 今、出来ること

-

2016.12.1012月10日 第1回 全国折り句コンテスト

-

2016.11.3011月30日 【折り句】誌上展覧会vol.2

-

2016.11.2011月20日 【折り句】誌上展覧会

-

2016.11.1011月10日 手書き文字を贈る

-

2016.11.05ひとひらの写真帖 vol.24

-

2016.10.2010月20日 秋の便り

-

2016.10.1010月10日 世界の景色と共に

-

2016.09.309月30日 熱き夏の思い出

-

2016.09.209月20日 第101回書教展のお知らせ

-

2016.09.109月10日 秋の訪れ

-

2016.08.308月30日 夏の終わりに

-

2016.08.208月20日 お盆休み

-

2016.08.108月10日 楽しい筆文字うちわ vol.2

-

2016.07.307月30日 楽しい筆文字うちわ vol.1

-

2016.07.207月20日 思い出を残すために

-

2016.07.107月10日 暮らしに涼を呼ぶ書

-

2016.06.306月30日 星に願いを

-

2016.06.206月20日 想いをおくる筆文字うちわ

-

2016.06.106月10日 書と出逢うとき

-

2016.05.305月30日 よき出逢いを

-

2016.05.205月20日 万緑の越後湯沢にて

-

2016.05.105月10日 MIKAKO個展『ふたり』

-

2016.04.304月30日 『故郷や どちらを見ても 山笑ふ』

-

2016.04.204月20日 春に想う

-

2016.04.104月10日 楽しい書道展

-

2016.03.303月30日 桜まつり書道展を終えて

-

2016.03.203月20日 桜まつり書道展~ひとふで・ひとひら・しもたか散歩~

-

2016.03.103月10日 書道展に向けて vol.4

-

2016.03.013月1日 書道展に向けて vol.3

-

2016.02.202月20日 書道展に向けて vol.2

-

2016.02.102月10日 書道展に向けて

-

2016.01.301月30日 めぐり逢い

-

2016.01.201月20日 蛍雪の功

-

2016.01.101月10日 新年のご挨拶

-

2015.12.3012月30日 よいお年を

-

2015.12.2012月20日 年の瀬に

-

2015.12.1012月10日 世界への架け橋 vol.7

-

2015.11.3011月30日 創作への誘い

-

2015.11.2011月20日 心が伝わる筆文字年賀状

-

2015.11.1011月10日 錦繍の城下町で

-

2015.10.3010月30日 『縁は求めざるには生ぜず』

-

2015.10.2010月20日 寺子屋のような書道教室

-

2015.10.1010月10日 創作筆文字シャツ

-

2015.09.309月30日 第100回記念書教展

-

2015.09.209月20日 小さい秋見つけた

-

2015.09.109月10日 伝統と創意

-

2015.08.308月30日 夏の日の君に

-

2015.08.208月20日 大崎下島

-

2015.08.108月10日 岩見屋錦舟先生書作展

-

2015.07.307月30日 戦地で生きる支えとなった-115通の恋文-

-

2015.07.207月20日 サイト開設3周年を迎えて

-

2015.07.107月10日 筆文字のメッセージ

-

2015.06.306月30日 七夕・短冊に願いを込めて

-

2015.06.206月20日 『第43回 日本の書展 東京展』

-

2015.06.106月10日 デイサービスにて七夕の短冊書

-

2015.05.305月30日 心を繋げる書道 vol.2

-

2015.05.205月20日 心を繋げる書道

-

2015.05.105月10日 地元に支えられて

-

2015.04.304月30日 音屋の風呂屋~2015春編~

-

2015.04.204月20日 筆で表現したいこと

-

2015.04.104月10日 桜まつり書道展

-

2015.03.303月30日 桜まつり

-

2015.03.203月20日 さよならだけが人生だ

-

2015.03.103月10日 春の旅

-

2015.03.013月1日 世界への架け橋 vol.6

-

2015.02.202月20日 暮らしに息づく書

-

2015.02.102月10日 きれいな字で人生を豊かに

-

2015.01.301月30日 人に優しい美文字

-

2015.01.201月20日 書は人なり

-

2015.01.101月10日 新春の風景

-

2014.12.3012月30日 音屋の風呂屋~冬編~

-

2014.12.2012月20日 継続する力

-

2014.12.1012月10日 世界への架け橋 vol.5

-

2014.11.3011月30日 心に残る干支の年賀状

-

2014.11.2011月20日 書への誘い

-

2014.11.1011月10日 手で書くことの意義

-

2014.10.3010月30日 音屋の古着屋~ハローウィーン編~

-

2014.10.2010月20日 書道教室15年目の節目に

-

2014.10.1010月10日 書のある風景

-

2014.09.309月30日 秋の扉

-

2014.09.209月20日 『第99回 書教展』 ~伝統の書美を翼に乗せて~

-

2014.09.109月10日 世代を超えて受け継がれるもの

-

2014.08.308月30日 8月のヨーロッパ vol.2

-

2014.08.208月20日 8月のヨーロッパ

-

2014.08.108月10日 サイト開設2周年

-

2014.07.307月30日 筆文字Tシャツで結ぶもの

-

2014.07.207月20日 筆文字うちわウィーク

-

2014.07.107月10日 音屋の古着屋

-

2014.06.306月30日 七夕短冊教室

-

2014.06.206月20日 創作筆文字Tシャツ

-

2014.06.106月10日 脳を元気にする書道

-

2014.05.305月30日 世田谷にある書道教室

-

2014.05.205月20日 『音屋の風呂屋~春編~』舞台裏

-

2014.05.105月10日 『音屋の風呂屋~春編~』ライブリポート

-

2014.04.304月30日 世界への架け橋vol.4

-

2014.04.204月20日 書道でできること

-

2014.04.104月10日 春空に

-

2014.03.303月30日 『音屋の風呂屋~春編~』書

-

2014.03.203月20日 創作の愉しみ

-

2014.03.103月10日 ありがとう

-

2014.03.013月1日 旅立ち

-

2014.02.202月20日 春を待つ

-

2014.02.102月10日 つもった雪

-

2014.02.04ひとひらの写真帖 vol.23

-

2014.01.301月30日 梅月夜

-

2014.01.25ひとひらの写真帖 vol.22

-

2014.01.201月20日 冬の茅ヶ崎にて

-

2014.01.15ひとひらの写真帖 vol.21

-

2014.01.101月10日 富士の雲海

-

2013.12.3012月30日 感謝

-

2013.12.2012月20日 和の美を繋げて

-

2013.12.1012月10日 世界への架け橋 vol.3

-

2013.12.08ひとひらの写真帖 vol.20

-

2013.11.3011月30日 ブログ開始1年を迎えて

-

2013.11.24ひとひらの写真帖 vol.19

-

2013.11.2011月20日 音屋の風呂屋 in月見湯

-

2013.11.15ひとひらの写真帖 vol.18

-

2013.11.1011月10日 かな書道を楽しむ

-

2013.11.04ひとひらの写真帖 vol.17

-

2013.10.3010月30日 書道教室13周年

-

2013.10.27ひとひらの写真帖 vol.16

-

2013.10.2010月20日 音屋の風呂屋~秋編~

-

2013.10.14ひとひらの写真帖 vol.15

-

2013.10.1010月10日 初めての習字

-

2013.09.309月30日 心にのこる小筆字

-

2013.09.21ひとひらの写真帖 vol.14

-

2013.09.209月20日 名月の日に

-

2013.09.109月10日 心技一如

-

2013.08.308月30日 手書きの文字

-

2013.08.208月20日 夏休み

-

2013.08.108月10日 終戦の月に

-

2013.08.04ひとひらの写真帖 vol.13

-

2013.07.307月30日 サイト開設1年を迎えて

-

2013.07.28ひとひらの写真帖 vol.12

-

2013.07.207月20日 幼児のための書道教室

-

2013.07.107月10日 筆文字うちわ教室

-

2013.07.07ひとひらの写真帖 vol.11

-

2013.06.306月30日 日本の書展@国立新美術館

-

2013.06.26ひとひらの写真帖 vol.10

-

2013.06.206月20日 Margarita

-

2013.06.116月10日 初夏の五島美術館

-

2013.06.05ひとひらの写真帖 vol.9

-

2013.05.305月30日 音屋の風呂屋

-

2013.05.28ひとひらの写真帖 vol.8

-

2013.05.23ひとひらの写真帖 vol.7

-

2013.05.205月20日 世界への架け橋 vol.2

-

2013.05.17ひとひらの写真帖 vol.6

-

2013.05.105月10日 大人のための書道教室

-

2013.05.04ひとひらの写真帖 vol.5

-

2013.04.304月30日 上を向いて歩こう

-

2013.04.25ひとひらの写真帖 vol.4

-

2013.04.204月20日 希望の花が咲く

-

2013.04.15ひとひらの写真帖 vol.3

-

2013.04.104月10日 遥水書道教室

-

2013.04.04ひとひらの写真帖 vol.2

-

2013.03.303月30日 もののあはれと桜

-

2013.03.26ひとひらの写真帖 vol.1

-

2013.03.203月20日 桜色のメッセージ

-

2013.03.103月10日 春風に誘われて

-

2013.03.013月1日 世界への架け橋

-

2013.02.202月20日 2分30秒にかける青春

-

2013.02.102月10日 心を伝える書

-

2013.01.301月30日 春の足音

-

2013.01.201月20日 一期一会*高井戸倶楽部に学ぶ

-

2013.01.101月10日 新春清新の気

-

2012.12.3012月30日 澄心静慮

-

2012.12.2012月20日 年の瀬に

-

2012.12.1012月10日 秋の日を振り返って

-

2012.11.30ブログを開始しました。